イスパニア船サン・フランシスコ号遭難事故に思う

下心を持って恩を売る

和歌山県串本沖で遭難したトルコ軍艦エルトゥールル号の乗組員を近くの村民が総出で救助した、あの日土史に残る海難事故は明治23(西暦1890)年のことであり、両国国民の間で広く記憶されている。

しかし、その280年ほど前にメキシコに向かう途中のスペイン船が千葉県御宿沖で座礁し、村民たちが村の人口を上回る317名を救った事故はあまり知られていない。

私はこの二つの海難事故が当事国間の友好関係に大きく寄与していることは疑いないし、美談として語り継がれていることも結構なことだと思っている。

ただ、エルトゥールル号の事故を、棚からぼた餅とばかりに利用した日本の官民に対しトルコ国民が毛ほどの疑いも持たずに感謝し続けていることに、面映ゆさを超えて後ろめたいような気持ちを抱いているのも事実だ。

そして残念ながら御宿の海難事故についても、美談の陰に日本側の大いなる打算が働いていたことを思い、今に続くメキシコ側の親日感情を申し訳ないと感じている。

美談は美談として大切にするにしても、日本がスペイン・メキシコに対して無償の恩を施したように思い上がることのないよう、当時の日本側の打算について認識しておくことも必要ではないか。

そこで、浅薄のそしりを免れぬことは承知の上で、読みかじり聞きかじりした事故の顛末を自分なりに整理しておきたいと思って、本稿を書き始めた。

言うまでもないことだが、こういう作業の常として、同じ件についてほぼ正反対の伝承があったり、日付が違っていたりして、どれが真実であるかを判断するのが難しい。やむなく異説については脚注を付したりしたが、話の本筋に影響しないものについては、そのまま一方の説に従って記述するという大雑把な方法をとった。

はじめにドン・ロドリゴというイスパニア(スペイン)の軍人・政治家について見ておくことにする。

本名はロドリゴ・デ・ビベロ・イ・アベルッサ Rodrigo de Vivero y Aberruza といい、イスパニア人であるが、1564年、父の任地であるヌエバ・エスパーニャ(現メキシコ)で生まれた。ドンとはドン・キホーテに見られるように、主にスペイン語圏で使われる尊称で、貴族や聖職者に使われるようだが、転じて「首領」という意味でも使われている。

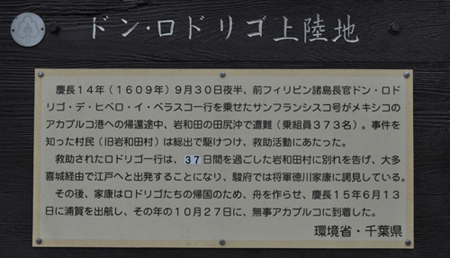

※ 後述の上陸地に立つ案内板には「

ドン・ロドリゴ・デ・ヒベロ・イ

ドン・ロドリゴ・デ・ヒベロ・イ・ベラスコ」と書かれている。こ

れはドン・ロドリゴの父の名

Rodrigo de Vivero y Velasco で

あり、案内板の記述は間違いでは

ないかと思われる。

※ 後述メキシコ記念塔前に置かれた

彫刻『抱擁』の銘盤にも「ドン・

ロドリーゴ・デ・ビベーロ・イ・

アベルーサ並びに316名が命を

救われた」と書かれている。

ヌエバ・イスパーニャはイスパニアの領地であり、イスパニア王の代理人(副王と呼ばれていたが、今で言う総督のようなもの)が統治していた。のちに独立してメキシコとなったので、御宿町では件の海難事故を日本とメキシコ、スペインとの交流の礎と位置付けている。ちなみに江戸時代の日本ではノビスパンと発音していたので、本稿ではノビスパンと表記することにする。

父の官職は私の読みかじりの範囲では不明だが、副王ルイス・デ・ベラスコの弟(兄?)であることからすると、それなりの地位であったと思われる。

ロドリゴは12歳になると当時のイスパニア国王フェリペ2世の第4夫人アナ王妃の小姓として本国に送られたが、1584年、再びノビスパンに戻る。

その後伯父である副王に重用され、サン・ファン・デ・ウルア要塞守備隊長兼市長、タスコ市長、ヌエバ・ビスカヤ地方長官兼軍司令官を歴任、1608年、フィリピン(当時イスパニア植民地)総督が在任中に死去したことにより、臨時総督として派遣されることになった。ときにロドリゴ、44歳であった。

※ 江戸時代の日本ではフィリピンをルソンと呼んでいた。フィリピン諸島の中で最大の島であり、日本

人も多く住んでいたルソン島をフィリピンそのものだと認識しての呼称であろう。本稿でもそれにな

らい、ルソンと書くことにする。

マニラで着任したロドリゴは、暴動を起こして刑務所で処刑を待っていた日本人町の日本人200人を再調査の上、国外追放という形で釈放し、日本に返した。

以上が海難事故が起こる前のドン・ロドリゴの概要であるが、これより本題の御宿沖海難事故について時系列に従い記述していくことにする。

慶長14(西暦1609)年、ドン・ロドリゴはその任務を終えて乗組員372名と共にサン・フランシスコ号でノビスパンに帰ることになった。サン・アントニオ号、サンタ・アナ号の2隻が随伴する大船隊である。

しかし出発は予定より遅れて7月25日となり、そのせいで船隊の航海は台風の季節に重なってしまった。

太平洋上で暴風雨に翻弄され、1か月以上もさまよったあとマニラに引き返そうと考えたが、船長ファン・セビコの判断で日本の浦賀に向かうことになった。先述の日本人釈放に対して徳川家康から感謝状を贈られており、その際、万一の場合は日本に船を避難させてもよいこと、また船の修理のためであれば日本寄港を許し、安全も保障するとの朱印状を受け取っていたからである。

しかし、日本沿岸にさしかかっても風雨は収まらず、上総国岩和田村(房総半島東岸・現千葉県夷隅郡御宿町)の田尻浜沖でサン・フランシスコ号は座礁してしまう。

※ サンタ・アナ号は豊後の臼杵港に避難し、船体の補修をしたのち翌慶長15年、マニラに帰った。サ

ン・アントニオ号は単船ノビスパンに向かい、帰国を果たしたという。

9月30日(旧暦9月4日)の夜明け、田尻近くの山路を2人の男が歩いていた。二人はそこから2kmぐらい離れた岩和田村の漁師で、当時は台風のあと浜辺に漂着した海藻や流木などを拾い集めて生活の足しにしていたので、このときもそれが目的で来たものと思われる。

※ ロドリゴは村までの距離を1レグア(4~6km)ほどと書き残しているが、実際は2km弱しかな

い。

浜が近くなってきた所で、二人はふらふらと歩いて稲穂をむしって食べたりしている乗組員を発見したものの、初めて見る異国人にどうしてよいか分からず、部落に引き返して皆に知らせた。

庄屋は村人を集めて相談し、事情を確かめるために元気な若者6人を選んで再度様子を見に行かせた。

浜には座礁した船から泳いできたものと思われる異国人がごろごろしていた。その多くは衣服も破れ裸同然で、冷えた体を動かすこともできない瀕死の状態であった。

その中に日本人の若者を従えた大将らしい人物がおり、遭難の事実と前日から何も食べていないことを伝え、救助を頼んできた。このときのやりとりでロドリゴは漂着したのがオンダキ(大多喜)藩のユバンダ(岩和田)であることを知ったという。

サン・フランシスコ号になぜ日本人が同乗していたのかは不明だが、マニラには日本人町があったので、スペイン語を覚えた日本人も多かったと思われる。ロドリゴはルソンからノビスパンまでの航路が日本近海を通ることから、万一に備えて通訳として日本人を雇っていたのかもしれない。

岩和田の6人はようやく事情を理解したものの、それでもどうしてよいか分からず、2人を部落へ報告に行かせ、4人が残って救助を手伝うことにした。

※ 御宿町歴史民俗資料館に展示されている絵

間もなく大勢の村人がやってきて、遭難者を介抱し、部落に連れ帰ると、とりあえず民家や寺に収容した。

浜での救助の際、婦人たちが遭難者を素肌で温めたということがことさらに語られているが、私はそれが特別のことだとは思わない。この方法は凍死寸前の体を焚火などで急激に温める危険を避けるための一法であり、海に生きる漁民の間では常識的なものだった。現にエルトゥールル号のときにも同様の方法がとられている。救助の対象が男であれ女であれ、村人たちにはとくに抵抗感もなかったのではないか。

それよりも、村人たちが少ない衣類や乏しい食物を次々と提供したことの方が特筆に値するであろう。なにしろ当時の村の人口は300名ほど、衣食の提供を受けた遭難者はその数を上回っていたのであるから。それに、田尻や岩和田の海岸は切り立った崖ばかりで、漁港といえるようなものはない。半農半漁ではあったが、漁獲は少なく、食糧はほとんどが野菜で、生活は極めて貧しいものであった。

そんな中で結果的に317名を救助、死者行方不明者は56名にとどまったというのは、一にかかって村人たちの献身的努力に負うところであったと思われる。

※ 乗組員たちがイスパニア人だったのか、ノビスパン人だったのか、それとも両国の船乗りだったの

か、私には分からない。ノビスパンがイスパニアの領地であり船がイスパニアのものであること、

渡航先がイスパニアの植民地ルソンであったことを考えると、乗組員もイスパニア人だったのでは

ないかと思うが、経由地のノビスパンで乗組員を補充するのが自然であろうから、おそらく両国人

による混成部隊だったのだろうと考えられる。

当時この地を治めていたのは徳川四天王の一人本多忠勝の次男忠朝(大多喜城主)であったが、事故の急報を受けた忠朝は、自ら300人ほどの家来を伴って岩和田まで出向き、ロドリゴに面会した。

このとき土下座して忠朝を迎える村民たちを見ながらも立ったまま敬礼したロドリゴに対し、忠朝は無礼を咎めるどころか馬を降り、自らロドリゴに近づいてその手に接吻したという。そのような西洋式の作法を忠朝が心得ていたことには驚くが、さらに着席する際、ロドリゴを自分の左側(上座とされていた)に座らせるなどの気遣いも見せている。

忠朝は滞在中の食糧提供を約束し、それによってロドリゴ一行は37日間岩和田で過ごしたが、その間に忠朝から金糸銀糸の刺繍を施した着物4着、刀一振り、果物、酒、牛1頭、鶏などを贈られている。

むろん忠朝はただ当てもなくロドリゴ一行を滞在させていたわけではなく、ことの詳細を報告するためアントン・ペケニョ少将と船長ファン・セビコを伴った使者を幕府に送っている。

※ 幕府側の通訳にはルイス・ソテロがあたった。ソテロはフランシスコ会の宣教師で、1600年にルソンに渡り、日本人キリスト教徒の指導に従事して日本語を学んだのち、慶長8(西暦1603)年にルソン総督の書簡を持って来日、家康・秀忠に謁見して日本での布教につとめていた。

そして幕府の許可を得たロドリゴ一行は江戸に向かうべく、まず大多喜に宿を取った。そこに忠朝の使者が訪れ、一行は大多喜城に招かれる。

城は堅固な構えで、城兵は礼儀正しく、忠朝自身も20人ほどの家来と共に玄関で出迎えた。

※ ロドリゴは城の様子について、「城は高台にあって濠に囲まれ、城門は大きく、全て鉄でできてお

り、厳重に警戒されている。また城の内部は金や銀の配色で美しく、立派な武器庫もあった」と驚

いている。

滞在中にロドリゴは家康からの朱印状を受け取る。その内容は以下のとおり。

・ 海岸に漂着した積荷はすべてロドリゴのものとする。(漂着物は将軍のものとする

のが通例であったから、この処遇は破格といえる。実際にロドリゴは貯蔵庫の鍵を

渡されている)

・ ロドリゴは江戸城と駿府城に行き、将軍秀忠と大御所家康に謁見すること。

・ 道中の領主は一行を歓待し、必要な物資を提供すること。

※ 大多喜での滞在日数については1日とするものと10日余りとするものがあるが、朱印状に加え江戸

・駿河への通行証を携えたウィリアム・アダムズ(家康の外交顧問)が大多喜まで来ていることから

すると、1日というのは考えにくい。

大多喜城を辞したロドリゴ一行は江戸に向かい、秀忠に謁見した。その4日後、駿河に向けて出発、5日後に駿河に着いている。

家康は一行をノビスパンまで送り届けることを申し出たが、ロドリゴは、豊後に停泊中のサンタ・アナ号の様子を見た上で、可能ならば自力で帰国したいと希望し、豊後へ向かった。

長い旅ではあったが、大御所(家康)の威光のもとでどこでも格別の便宜が図られ、京都見物までしながら無事豊後に着いた。

豊後では、サンタ・アナ号が未だ修理が必要なことを知り、同乗を諦めた。その後サンタ・アナ号は修理を終えてマニラに戻ることになったが、それには同乗せず、日本に残る。

いったんマニラに戻って、改めてノビスパンに向かう方法はあったと思うが、期を同じくして島原のキリシタン大名有馬晴信がマカオ総司令官ペアソの乗ったポルトガル船を包囲してペアソを自殺に追い込むという事件が起こったことなどから、日本の対外貿易政策の悪化が予想され、ロドリゴはイスパニア、ノビスパンと日本との通商の芽を潰さないためには、自分の果たす役割があると考えたのかもしれない。

乗組員は、セビコ船長とともにマニラに発った。

駿河に戻ったロドリゴは、数か月の滞在の後、慶長15年8月1日(旧暦6月13日)、ウィリアム・アダムズが建造したガレオン船サン・ブエナ・ベントゥーラ号(和名按針丸、120トン)で浦賀から出航、ノビスパンに向かった。

※ ガレオン船・・・小さ目の船首楼と大きい船尾楼をもち、4~5本の帆柱を備え、1~2列の砲列を

もつ大型帆船。船幅と船長の比は1:1.4。荷が多く積める、吃水が浅いため速度が出るという長

所をもつ反面、安定性に欠けるという欠点もあった。

※ 家康がロドリゴ一行をノビスパンに送還するためウィリアム・アダムズに船を建造させたという話が

あちこちにあるが、按針丸は慶長12年、つまり海難事故より前に建造されている。

家康からは金貨4000ドゥカドが貸与され、サン・ブエナ・ベントゥーラ号はアカプルコで売却してその代金を日本人乗船者の帰国費用に充てるという気前の良い条件が出された。ロドリゴ送還の費用は求めず、日本人たちの帰国費用は自分たちの船を売って支払うということであるから、太っ腹といえば太っ腹な話である。

※ ドゥカドというのは当時のイスパニアの通貨だが、そんなものを家康が持っていたのか、それともそ

れに見合う銀貨を貸したのか、寡聞にして私には分からない。

また銀1貫が100ドゥカドというのが国際決済での相場だったらしく、当時の米価が銀1貫で3~

4斗だったということからすると4000ドゥカドというのは単純計算で80~100万円くらいに

なるかと思うが、それも銀貨が兌換銀だったのか不換銀だったのか、また米が玄米だったのか精米だ

ったのかなど、確認できないことが多く、これまた「分からない」というのが正直なところである。

この日本人乗船者というのは、京都の貿易商人田中勝助、朱屋隆成、山田助左衛門らの総勢21名で、イスパニアとの通商の道を拓くべく派遣されたものであった。

船はアカプルコ港に着き、ロドリゴは帰国を果たした。

このことから日本とメキシコ、スペインの三国間に交通が始まり、1978年からは御宿町とアカプルコ市が姉妹都市として交流を続けている。

御宿沖メキシコ船遭難事故の顛末は概略以上のとおりである。

単純にまとめれば、日本の沿岸でスペイン船が遭難し、それを知った村民が総出で救助にあたった結果、300余名のスペイン人、メキシコ人が救われた。これを契機に日本とスペイン、メキシコとの交流が始まり、今に続く友好関係が築かれたということである。

御宿町歴史民俗資料館のロビーには来館者用にこの事故を伝えるプリントが置かれているが、そうした資料はおしなべて簡略かつ平易な記述でできており、めでたしめでたしで終わっている。来館者の年代も関心もばらばらであるから当然であるし、それはそれで十分効果的な方法である。

さて私はというと、大学時代にアルバイト先の慰安旅行で御宿に泊まった際、その話を聞いた。まだ資料館もなく、姉妹都市としての交流などもなかったころで、遭難事故の話もきわめて大雑把なものだったと思う。

たぶん私もその話に大した興味を持たなかったようで、いつの間にか忘れてしまった。それが後年、子供たちを連れて御宿海岸で遊んだ折りなどに思い出し、子供たちに話して聞かせる都合上、少し調べたりもした。

すると話に食い違いなども出てきて、それを調べ、あれを調べしているうちに、どうも心優しい日本人が官民あげて異国人を救ったという美談だけではない、双方の打算や駆け引きが見えてきて、いささか辟易してきた。本稿の副題にあげた「下心を持って恩を売る」といういやらしさのせいで、せっかくの美談が曇ってしまったように感ずるのである。

ここからは、そういう話を並べてみようと思う。

まず、大多喜城主本多忠朝の温情で衣服や食料が与えられ、37日間を岩和田で過ごしたという件について。

慶長14年といえば秀吉の狂気じみたキリシタン弾圧こそ終わっていたものの、家康もキリシタンに対する警戒心は強く抱いており、外国との通商貿易に利用できなければいつでも禁教令を発するという態勢をとっていた時代ではなかったか。

そんなご時世に、一大名である大多喜城主が得体の知れぬ外国人に対して下へも置かぬ接待をしたというのは、あまりといえば危険なことではないか。

事実大多喜城内での評定ではロドリゴ一行を一人残らず処刑することに決まったということであるから、言ってみれば突然現れた大勢の異国人は大多喜藩にとっては「疫病神」であったのだろう。

それを覆したのは忠朝の温情であったと伝えられているが、「温情」で大多喜藩5万石の命運を危険にさらしたとは思えない。もしそうであったなら、忠朝は民百姓を預かる藩主としては器量に欠けていたと言わざるを得ないのである。

私は、徳川四天王の一人を父に持つ忠朝が、早くから家康べったりの教育を受けていて、このときも家康の打算をある程度忖度できたのか、あるいは表に出ぬ筋からの情報でいち早く家康の出方を察し、その意にかなう動きをしたのではないかと思っている。そうでなければ、ロドリゴに金糸銀糸の着物や刀を与えたりしたのは、なんぼなんでも行き過ぎではないだろうか。

実際忠朝は、自身が岩和田に出向く前に家来をして様子を見に行かせている。その検視役からロドリゴ一行に敵意がないこと、船と積み荷を失って困窮していることを確認した上で救難の基本方針を立てているのだ。

それでは、家康の考えはどうだったのだろう。

家康にとっても、耶蘇教を信奉するイスパニア人の漂着は「降って湧いた面倒」であり、大多喜城の評定のように全員処刑などしてイスパニア本国を刺激するのは論外としても、不必要な厚遇をして他国への前例としたくはないというのが本音であっただろうと思う。

しかし家康は、この招かれざる客をただ無為に逗留させて大多喜藩の士民に悪しき影響が及ぶのを傍観するより、逆に彼らを利用して徳川の利益を得ようという計算をしたのではなかろうか。

当時徳川家は幕府を張る為政者には違いないものの、制度として中央集権国家の頂点にいたわけではない。当主が征夷大将軍という「役職」についているというだけで、その役職はあくまでも天皇に仕える武官である。

それが実際には200数十に上る大名と主従関係を結んで君臨していたのはなぜか。

それは諸大名との関係が「封建的」主従関係であって、幕府が「封土」の操作によって大名の生殺与奪の権を握っていたからであり、加えて徳川が諸大名をはるかに凌駕する財力とそれに基づく軍事力をもっていたからにほかならない。

であるがゆえに、幕府は金銀鉱山の開発にことのほか熱心であった。ただ、銀の精錬技術は未熟であり、ノビスパンの技術を導入できれば徳川の財力増強には大きく資することになる。

「招かれざる客」は使いようによっては恰好の取引材料となり得るのではないか。家康がロドリゴ一行をわざわざ遠い駿府まで呼び寄せたというのは、そういう勘が働いたからであろう。

むろん、家康がサン・フランシスコ号の漂着を知ったときに、たちまちにしてその後のシナリオを描き切ったかどうかは分からない。ただ、何かに利用できるという漠然とした思いは浮かんだのではないかと思う。

それがなんらかの方法で忠朝に伝えられたか、あるいは忠朝が卓越した嗅覚でそれを察したか、いずれにせよ、忠朝は家康にとって最も都合の良い形でロドリゴ一行を遇した。その一方で、イスパニア人たちが現滞在地から外に出ないように命じてもいる。そのあたりにも忠朝が無条件で異国人を厚くもてなしたのではなく、家康の顔色によっては鬼にも仏にもなり得るスタンスをとっていたことが伺えるのではなかろうか。

そしてロドリゴ一行は家康の命に従い、まず江戸城の将軍秀忠に謁見し、続いて駿府城で家康に謁見した。この道中については秀忠の指示が届いていたため、行く先々で手厚くもてなされている。ことの流れる方向を確認した忠朝は、道中の便に供するためロドリゴに良馬まで与えており、機を見るに敏なることが感じられる。

駿府でも最大級の歓待を受けたロドリゴは家康に謁見した翌日家康の懐刀・本多正純の屋敷を訪れ、下記の嘆願書を進上した。

(1)日本国内の耶蘇教徒を保護し、教会堂の自由使用を妨げないこと。

(2)日本はイスパニア国王・フェリペ3世との親和を保続すべきこと。

(3)オランダ人は海賊まがいのことをし、フェリペ王の敵であるから、日本から追放

すべきこと。

なんとも厚かましい内容である。海難事故から大勢の部下を救ってもらった上、望外の接待を受け続けてきた身で、その図々しさには驚きを禁じ得ない。

上総の海岸に漂着した「招かれざる客」をわざわざ遠い駿府まで呼び寄せた家康の真意を忖度したロドリゴは、家康が単なるお人よしではなく、必ずや今回の処遇の見返りを要求してくるであろうと察して、政治家らしい遠謀で先手を打ったのかも知れない。

翌日正純が贈り物を携えてロドリゴの宿を訪れ、嘆願の(3)は無理だが(1)(2)は聞き届ける旨の返答を与えた。家康はロドリゴの庇護者であり、感謝されこそすれ、耶蘇教徒の扱いや異国の王との親和などを指図される筋合いはない。それを怒りもせず承諾した家康のねらいは何だったのか。

正純はさらにウィリアム・アダムズに造らせた120トンの西洋船でロドリゴ一行をノビスパンまで送り届けることを申し出、同時に銀山技師50人を日本に派遣することをフェリペ3世(在位1598~1621)に進言するよう、ロドリゴに求めた。

やはりと言うべきか。徳川の財力強化に欠かせない銀の増産のためには、採掘精錬において一日の長があるノビスパンの技術を利用したいという家康の、かなり露骨な見返り要求である。

これに対しロドリゴが、豊後に停泊中のサンタ・アナ号の様子を見た上でと返答を延ばして豊後に向かったことは既に述べた。

日本側に大きな借りを作りたくはなかったとしても、駿河から豊後までは1000kmを超える。せっせと歩いてもひと月はかかるだろう。同号が航行可能だとすれば、それまでのんびりと豊後に留まっているとは考えにくい。仮に季節風を読んでいるとしても、ルソンに引き返すかノビスパンに帰るかで方向は逆であるから、どちらかに都合の良い風向きはある筈で、ひと月も待つ必要はないだろうと思う。

私は、銀山技師50人を派遣するという途方もないことをおいそれとは請け負い難いロドリゴが時間稼ぎに出たのではないかと思っているが、その根拠はこうである。

ロドリゴは豊後への旅の途中から、本多正純に書状を送っている。その内容は、銀山技師派遣に関する仲介に当たっての交換条件であり、以下の要求を含んでいる。

・銀山を採掘して得た鉱石の半分を鉱夫に与え、残りのさらに半分をフェリペ王のも

のとすること。

・各鉱山で聖祭ができるよう、司祭を置くこと。

・大使にスペイン人の司法権を与えること。

・フェリペ王が日本に来航する際には保護すること。

・フェリペ王がルソンに行く際の人員派遣と必要物資の提供やそのための事務所、礼

拝所の設置を許可すること。

※ 必要物資の提供は無償ではないが、日本での通常価格(関税なし)での販売を求めている。

・関東にイスパニア船用の港を開き、駐在者を歓待すること。

これはまた技師、鉱夫の派遣を求めた日本側の厚顔さを上回る法外な要求であるが、ロドリゴは同じ書状でさらにオランダ人の日本からの追放を蒸し返して要求もしている。

家康が銀の産出量を増やしたい理由は先述のとおりであり、さればこそ「招かれざる客」に破格の恩を売ってまで銀を増やそうとしているのである。その4分の3をむざむざとイスパニアに渡すなどという条件を呑むわけがない。

ロドリゴとしてもそのくらいのことは分かっている筈である。つまりロドリゴはノビスパンに帰っても本国のフェリペ3世が家康の要求をすんなり呑むわけがないことを思って、少しでもフェリペの憤激を和らげるために、交渉の場での譲歩分を上乗せした上で、「見返りの見返り」を吹っかけたのではないだろうか。

また当初浦賀行きを主張し、その後事情説明のため幕府に出向き、さらにロドリゴの豊後行きにも同行したサン・フランシスコ号の船長ファン・セビコは大の日本嫌いで、日本を罵る言動は常軌を逸している。

このこともロドリゴが家康の要求に対して不遜ともいえる図々しい態度を取り続けた一因ではないだろうか。セビコからロドリゴが家康に唯々諾々としてイスパニアの国益を失するような交渉をしたというように報告されては、無事帰国を果たしたとしてもロドリゴの身の保障は怪しくなるに違いないのだ。

話は本筋から反れるが、セビコの言動について触れておきたい。

サン・フランシスコ号が座礁した際、積荷は当然流され、回収された物は専用の倉庫に保管されてその鍵はセビコに預けられた。このことは当時の慣例からするとイスパニア側にとって大変な厚遇であり、異例中の異例であった。

しかしセビコは、恩義に感ずるどころか回収された積荷を売却する許可が出るのに35日もかかったことで売価が下がり、大きな損害になったと主張した。それも日本を離れてマニラに着いてから騒ぎ出し、フェリペ王に宛てた書簡では、積荷のすべてを日本人が奪ったとしていた。加えて、自分が家康に使者を送って積荷の返還を要求したのでやっと返されたのだと、ご丁寧に自分の手柄とする話まで創作(?)している。

日本人は道徳心が欠如し、信仰心が薄い。専制政治が行われ領民は苦しい生活を強いられている、等々、言いたい放題だ。

こういう物言いは、それこそ専制君主であるフェリペの耳には良い響きとして入り易いであろうし、それを豊後への旅の途中で繰り返し聞かされていたロドリゴにしてみれば、セビコをたしなめたり家康の要求を無条件で本国に伝えたりすることは、身の破滅を予想させたであろう。

さて駿府に戻ったロドリゴは、家康の招きを受けて数か月滞在したが、旅先から出した鉱夫派遣に対する条件はどうなったかというと、銀の分配とオランダ人追放以外は認められた。これではほとんどゼロ回答に近いと言っていい。

そしてロドリゴは最初から提案されていたとおり、幕府の船でノビスパンに送り返された。しかもその船には先述のとおり21人の日本人が同乗しており、その中心は金を扱う御用商人であった。ロドリゴが繰り返し求めた耶蘇教の日本国内での活動拡大ではなく、金銀その他の貿易による利益を念頭に置いた家康のもくろみが露わな人選である。

※ 日本人の数は22人ともいわれるが、それはルソンからロドリゴに同行していたアロンソ・ムニョ

スが家康の使者として21人と一緒に乗っていたのを数えているのではないだろうか。

かくかくしかじか、両者の権謀術数が交錯した末ではあるが、ともあれロドリゴはノビスパンに帰ることができ、乗組員のほとんどもルソンに帰還できた。これをもって岩和田沖海難事故はひとまず終わったといえる。

ロドリゴに同行した商人たちは太平洋を渡った初めての日本人であり、これを機に日西墨三国の交流が始まったと見られている。かくして悲劇の犠牲者たちは図らずも三国友好の礎となった。このことは長く語り継いでいくべきだと思う。

私は、この事故を巡る一連の

物語の中で、一番の主役は岩和

田の村民たちであると思う。

海に生きる民の、損得を離れ

た献身。それは海に生きる人々

の魂に沁み込んだルールともい

える。海で命を落としかけてい

る者に対しては、それが敵であ

れ味方であれ、まずは手を差し

伸べ、全力で助ける。

その純粋な努力と、為政者の

財力を以っての接待とは似て非

なるものだ。

| 御宿町岩和田の山頂に建つ、日西墨三国交通発祥記念之碑 |

私は、遠い昔の岩和田の人々

の気高い行為を誇らしく思うと

同時に、この事故をしめたとばかりに利用しようとした日本の為政者や商人に、「なんだかなぁ」という気持ちを禁じ得ない。

ロドリゴの不遜さ、厚かましさにも好感は持てないが、身一つで本国イスパニアと日本との駆け引きの舞台に立たされた緊張感を思えば、ツッパる以外になかったのだろうなという同情も湧かないでもない。

以上、御宿沖海難事故とそれを巡る日西の利己的なやりとりについて私感を述べたが、双方のせめぎ合いはロドリゴ帰国という慶事で一件落着となったわけではない。最後にその後の、ことの流れを付しておきたいと思う。

ロドリゴは慶長15年6月13日に浦賀を出て3か月後にアカプルコに着いたが、家康の真の狙いがロドリゴ送還でないことは重ねて述べたとおりであり、ロドリゴ配下のアロンソ・ムニョスは秀忠・家康からの贈り物と書簡を携えてそのままイスパニアに向かう。

11月にマドリッドに着き、フェリペ3世にそれらを届ける。これを受けてイスパニアからは毎年1回商船を浦賀に渡航させることになったが、ノビスパン総督府はこれに反対、本国に再考を求める。

その一方でノビスパンの副王ルイス・デ・ベラスコは遭難者救助とノビスパンへの送還に対する返礼として、慶長16年、セバスチャン・ビスカイノを日本に派遣する。サン・ブエナ・ベントゥーラ号でロドリゴと一緒にアカプルコに渡った日本の商人たちはビスカイノの船(サン・フランシスコⅡ号)で帰国。羅紗、ビロード、葡萄酒等を持ち帰った。

これは日本近海の金銀島を調査するという形で、銀山技師の派遣という家康の要請に対する「一応の答え」を出すという程度のものではあったが、実はイスパニアにとっても日本の金や銀はあながち興味のないものではなかった。

ビスカイノはその後の貿易に資するとして海岸の測量を行い、その測量図を日本側に寄贈した。

これについて、オランダ人からビスカイノは金銀島の調査結果を隠匿しているという密告がされている。真偽は不明だが、ロドリゴが繰り返しオランダ人の追放を要求していることでも分かるように、プロテスタントのオランダがカトリックのイスパニアを排斥しようという意図を持っていたことは間違いない。またビスカイノは貿易用に大型船建造を支援する旨申し出ているが、これもプロテスタントのイギリス人ウィリアム・アダムズの進言により不調となった。

※ 金銀島とは近世以前のヨーロッパ人がアジアのどこかに金や銀が豊富に産出される島があると言い伝

えていたもので、ジャワ島やスマトラ島、さらにワクワク(=ワコク=倭国=日本)と考えられたこ

ともあったが、次第に現実感を失っていった。

その沿岸測量で奥州から九州までを調べたビスカイノは、慶長17年9月に家康、秀忠の返書を持ってノビスパンに向かったが暴風雨でサン・フランシスコⅡ号が破損し、浦賀に引き返した。

※ 帰途、未練がましく金銀島を探したりしていることからも、イスパニアが金銀に執着していたこと

が伺える。

船を失ったビスカイノは新船建造の費用を用立ててくれるよう幕府に申し入れたが断られ、慶長18年に伊達正宗の派遣した慶長遣欧使節団のサン・ファン・バウティスタ号に便乗して帰国した。

こうして後日談をたどっていくと、56名が命を落とした悲劇を巡る日本とイスパニアの駆け引きは、なんとも実りの少ない結果に終わったものだと思えてくる。

海難事故の被災者に手を差し伸べた側とそれに感謝する側との友好親善というような単純で美しい話とは程遠く、その事故を利用して利益を得ようとする双方の思惑ばかりが空回りして、見っともないほどの駆け引きを繰り返したものの、結局はどちらにとっても利益らしい利益につながらず、「あれは何だったんだ」という後味の悪さだけが残ってしまった。

いつの世でも、「助ける」「感謝する」という純粋な展開は、その場面に直面した当事者だけのことで、そのあとに第三者が加われば加わるほど、利を求める動きが加わって、嘆かわしいほどの不純な展開になっていく。

御宿沖海難事故を巡る露骨な駆け引きは日西双方のものではあったが、その発端が事故を利用しようとした日本側にあったことを、私は忘れずにいようと思っている。

| ハッタリの功罪 | いつもでない一日を | ||