紫電改、その哀れ

散るために生まれた名機

四国一周の途次、愛媛県南宇和郡愛南町の「紫電改展示館」に寄った。

昭和20年7月24日の空戦で被弾し日土湾に沈んだ日本軍戦闘機を保存する施設である。

おおまかな予定コースの近くにあったからで、いわば“ついで”の見学に過ぎない。

紫電改(しでんかい)は子供のころ模型を作ったことがあるものの、旧海軍最後の戦闘機で、アメリカ軍を苦しめた高性能機であった・・・というぐらいが私の知識で、特段の関心があったわけではない。ちょっと寄ってみたというだけのことであった。

展示館は1室だけのシンプルな建物で、真ん中に紫電改が1機。パネルやビデオでの説明はあるものの、全体としては“町の資料館”といった雰囲気を超えるものではなかった。

しかし、その狭い館内を半分も回らぬうちに、私は自分の無知を恥じ、不敬の態度を悔いることになった。Tシャツにサンダル履きで、道の駅でも覗くような不謹慎さで入館した非礼に気づき、身の置き所もない思いからいったん車に戻って着替えてから再入館した。

それから約2時間、館内をくまなく回り、メモをとり、上映されていたビデオを2回見て紫電改とそれにまつわる人々への思いを深くした。

以来、紫電改についてもっと詳しく知りたいという思いは常にあったが、怠惰な毎日の中で、改めて勉強するわけでもなく、折角とったメモの数字も殆ど忘れてしまった。

といって、紫電改そのものへの思いが消えたわけではなく、昨年のある日、インターネットで何気なく「紫電改」と入力してみた。すると、驚くほど多くの方が仔細にして緻密な研究をされていることが分かった。ブログでの解説も枚挙にいとまない。

それは実にありがたいことであったが、機体性能の専門的な解説などは私の理解力の及ばぬところであり、軍内部や航空機製作会社間の争いなどは私の知りたい範囲を超えていた。

そこで私は、手に入りやすい記事を集め、私の理解できることだけを並べ、自分用の『紫電改の記録』を作った。むろん人様の研究の切り貼りであるが、それでもやってみると私には荷が重すぎた。

結局、手を抜き楽を求め、断片的な記事を並べただけのごまかしに終わってしまった。まあ、近年とみに激しくなった物忘れに備えての「学習帳」くらいに考えて自分を慰めたものの、なんだか力が抜けて、そのままパソコンの中に放置していた。

ところがひと月ほど前、ひょんなことからまたそのファイルを開くことになった。

ある老人クラブの懇親会でのこと。飲むほどに話題は脈絡を失い、どういう流れからか突然、紫電改の話になった。

老人クラブとはいえ、殆どは戦争を知らない世代である。紫電改という言葉すら知らない人の方が多い。そんな中で一人の会員が熱弁をふるった。紫電改がいかに優秀であったか、その性能、戦果、戦術にまで話が及び、聞いていると「向かうところ敵なし」といった俊敏無比の飛行機のようであった。

まあ、話としては面白いし、聞いている人たちも「へー!」とか「ほー!」とか楽しんでいたから、それはそれでいいが、私は今一つしっくりしなかった。

講談としてはいいかも知れないが、実際に紫電改を作った人、それに乗って戦った人たちにしてみれば、「そんなもんじゃない」と言いたくなるのではないか。空中戦で散った若い兵士たちにしてみれば、彼らがいとも簡単に口笛まじりで敵機を撃墜していたように語られるのは、不本意ではないのか。

今回この稿を持ち出したのは、あの老人会で語られた「虚像」よりいくらかでも客観的な紫電改像を探ってみたいと思ってのことである。

むろんその内容はすべて人様の調べたことの写しであり、私が研究してまとめ上げたものではない。あれこれの資料の切り貼りで、互いに矛盾している箇所もある。

だから、本当に紫電改のことを仔細に知りたい方には、他のまともな資料を読んでいただく方がいい。

私はただ、紫電改がいかに優秀な飛行機であったとしても、死を賭して出撃していった搭乗員たちには不安も苦悩もあった筈だということを言いたいだけで、そのために多少読み齧

ったことを並べてみようというに過ぎない。

所詮受け売りであるから、読んでいただくには短い方がいい。そう思って学習帳の内容も大幅に割愛した。

結果、独りよがりの偏ったものになってしまったのは恥じ入るばかりだが、もし読んでくださった方が、もっとちゃんとしたことを知りたいと思って他の資料にあたってくれることになれば、それはそれで私の所期の目的に適うことである。

『 紫電改の記録 』

昭和20年7月24日、アメリカ軍艦載機約200機が土佐沖から広島方面に向かっていた。広島には呉の軍港もあり、アメリカ軍の侵攻を看過するわけにはいかない。

日本海軍はこれを阻止するため、長崎県大村基地から最新鋭機「紫電改」24機を発進させ、豊後水道上空で空中戦を展開した。結果、紫電改6機が未帰還となったものの、米軍機16機を撃墜するという戦果を挙げている。

これが例の老人クラブでの話の骨子であり、伝記の多くが同じ流れで書かれている。

しかし調べてみると、どうも事実とは違って語り継がれているようにも思われる。といって、これが事実だと断定できるストーリーが私に掴めているわけではない。調べれば調べるほど個々の記事にくい違いが見つかり、いわゆる戦史の難しさに悩まされることになる。

私としては、その中からなるべく納得できる部分を繋いでゆくことしかできない。

さてそれではその「紫電改」とはどのようなものか。

|

| 零式艦上戦闘機(増槽装着時) |

旧海軍の戦闘機といえば、まずあの「零戦(零式艦上戦闘機)」が頭に浮かぶ。太平洋戦争前半の主力機で、航続距離2200kmを誇り、20ミリ機銃2門の重装備ながら高い旋回能力で敵機を翻弄し、英米のパイロットを恐れさせた名機中の名機である。

しかし、太平洋戦争も半ばになると、米軍の零戦対策も次第に強化される。戦法も工夫され、F6Fヘルキャット(日本での通称はグラマン)という零戦を意識した新鋭機も開発された。

F6Fのコンセプトのうち、私でも分かる部分を拾うと次のようになる。

零戦のように小回りの利く飛行機を作るには軽い機体と大きな翼が必要条件になるが、それは空気抵抗を増やすことでもあり、スピードという点では妨げになる。反面、旋回能力に優れるため敵機の後尾に回り込む「ドッグファイト」には適しており、零戦はそれで英米の飛行機を圧倒した。

米軍はその零戦を意識して、あえてドッグファイトを捨て、高速で敵に一撃を加え一気に離脱するという戦法をとるようになる。それに合わせて開発された高馬力の戦闘機がF6Fである。

F6Fの持つ個々のスペックを比較すると、必ずしも零戦を凌駕するものばかりではないが、なにしろ2000馬力の重戦闘機である。日米の航空戦闘能力は逆転し、1万機を超えて生産された零戦も次第に影が薄れてゆく。

戦局は次第に逼迫し、南太平洋で連合軍に圧倒された日本軍は、甚だしく戦力を消耗させていた。米軍機は次第に日本本土に飛来するようになり、彼我の目に米軍の本土上陸は時間の問題と映っていた。

避けられない本土決戦に備え、軍は敵爆撃機を本土周辺で迎撃する局地戦闘機の開発、それもグラマンに対抗する高馬力、高速の重戦闘機の開発を熱望した。

海軍の内示を受けた三菱航空機が艦上戦闘機「烈風」の開発にあたるが、一方で三菱は零戦の改良や別機種(のちの「雷電」)の開発などに追われ、加えて海軍から要求された仕様が極めて高度であったことなどから、作業は遅々として進まなかった。

業を煮やした海軍の要望に応えるべく名乗

りを上げたのが、当時水上飛行機の生産で知

られていた神戸の川西航空機である。

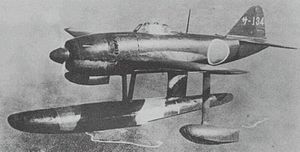

|

| 水上戦闘機「強風」 |

を陸上戦闘用に改造した「紫電一一」を作り

上げた。しかしそれは、完成を急いだためも

あって、「強風」改造の域を出ず、多くの点

で評価が低かった。

その一例が翼の位置である。「強風」は水

上飛行機であるがゆえに翼の位置を胴体中央

に付ける中翼機であった。それをそのまま引

き継いだ紫電一一は、下方視界が悪く、主脚

が長くなってしまう。そのため離陸後一度縮

めてから折り畳むという複雑な構造になり、それが仇となって、故障の多い、折れやすいものになってしまった。

しかし、米軍機に対する零戦の相対的弱体化が急であったため、軍にはその改善を待つ余裕がなく、紫電一一は諸問題を抱えたまま1000機もの量産を強いられることになった。

結果は惨憺たるもので、三四三空301隊(後述)では一時期、脚部故障によるものだけで3日に1機の割で紫電を失ったという。

むろん海軍はそれを諒としたわけではなく、紫電一一生産と並行してその設計改良を指示する。川西は主脚収納の際のトラブル要因となっていた中翼形式を低翼に変えるなどの大幅な改良を加え、昭和19年1月、「紫電二一型(試製紫電改)」を作り出す。

低翼にすることで下方視界が広がったのは素人にも分かる改良だが、同時にそれは主脚が短くなるということでもあり、トラブルの多くが解消された。

また胴体も細くしたが、これによって下方視界が一層改善され、空中での俊敏性が向上した。

搭載された20ミリ機銃も、銃身を長くして命中精度を高めたばかりでなく、主翼の内側に設置して空気抵抗を減らすことに成功している。

※ 多くの資料が「20ミリ機関砲」としているが、当時の海軍は口径40ミリ以上のものを機関砲とし、

それ未満は機銃と呼んでいたのではないかと思う。

さらに機体が頑丈に作られたことも特筆に値する。頑丈といっても零戦等の従来機に比してのことであり、米機の頑丈さとは比較にならないのだが、それでもなるべく搭乗員を守ろうということではあり、それまでの日本軍機の設計思想とは大きく異なる。搭乗員の命より空中での俊敏性を優先してきた零戦とは大きな違いである。

これについては、元三四三空の戦闘員であり、日本海軍の各戦闘機を知り尽くした本田稔少尉が面白いことを言っておられる。

『零戦は戦う飛行機ではない。あれはショー用だ。紫電改が日本で初めての戦うための飛行機だ。戦さに出るには鎧兜で身を固めるのが当たり前。浴衣で行く者はいない。飛行機だ

って防弾仕様になって初めて戦えるのだ』

※ 日本文化チャンネル桜「戦士の証言」より引用

言われてみればなるほどその通りで、機体の安全性に信頼がおければこその接近戦ということだろう。

そしてその紫電二一には次々と改良が加えられ、試製紫電改甲(二一型甲)、試製紫電改一(三一型)、試製紫電改二、試製紫電改三(三一型)、試製紫電改四、試製紫電改五(二五型)が作られる。

これらはすなわち紫電の改良機であり、これら二一型以降の機を総称して「紫電改」と呼んでいる。したがって、「しでん・かい」と読むのが正しいのだが、誰もが「でん」を強く読んで「しでんかい」と発音している。私もずっと「しでんかい」だと思っていた。

| 紫電二一 諸元 | |||

| 全長 | 9.376m | 航続距離 | 1,715km |

| 全幅 | 11.990m | 実用上昇限度 | 10,760m |

| 全高 | 3.960m | 設計速度 | 594km(高度5600mで) |

| 重量 | 3.800t | エンジン | 中島飛行機製 誉21型 |

| 馬力 | 1990馬力 | 武装 | 20ミリ機銃左右各2門 |

| 定員 | 1人 | 携行弾数 | 内側各200発、外側各250発 |

| 250kg爆弾2発 | |||

は事を急いだ。

紫電改の完成に合わせ

て昭和19年12月25

日、現在の松山空港一帯

を基地に、本土防衛の組

織として新しい海軍航空

隊が編成される。敷地が

広いこと、なにより呉や

北九州など軍事・産業の

拠点に近いことから松山が選ばれたという。

新しい部隊の名は第三四三海軍航空隊剣(つるぎ)、通称三四三空。

三四三空は、3個の戦闘飛行隊(定数各48機)と、昭和20年2月に編入した偵察第四飛行隊、それに若手搭乗員の錬成飛行隊から成り、戦闘飛行隊には歴戦の強者を集中的に配した。国内各地の基地からはもとより、南方の前線についていた者も含め、歴戦気鋭の飛行士が続々と集められた。

最新鋭の機材と最優秀の人材を独占する編成に非難もあり、隊員たちは所属部隊から逃げるようにして松山に集結したという。

といって、三四三空各部隊が全員エリートであったというわけでは勿論なく、精鋭といわれる人材の比率は3分の1程度であった。それだけ日本軍全体の人材が枯渇していたということであろう。

それでも3個隊にそれぞれ「新選組」「維新隊」「天誅組」と自称させるなど軍の巧みな人心操作もあって、各隊の士気は高かった。上に述べたような勇猛果敢な部隊が出来上がるのに時間はかからなかった。

この精鋭の特殊部隊。任務はただ一つ。米軍から日本本土を守ること。紫電改は、本土での航空決戦の切り札であった。

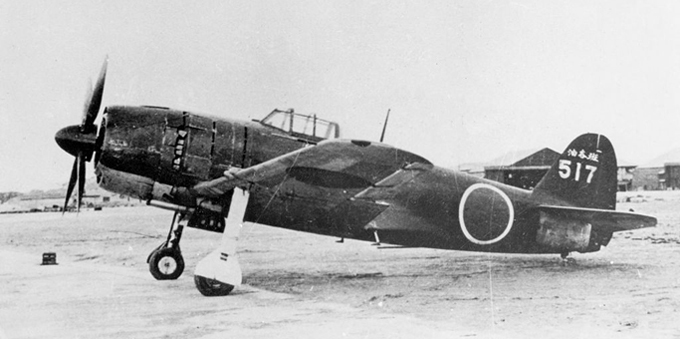

|

| 紫 電 改 |

紫電改登場のいきさつはざっとこのようなもので、アメリカ軍はこの紫電改に悩まされることになる。

F6F飛行隊長の『紫電改は優秀で操縦性も良く、F6Fの強敵だった。私が戦った日本軍機中、最高の戦闘機だった』という回顧談も残っているし、事実日米両軍の損失機数を見ても、日本軍がアメリカ軍と互角に、ときには優勢に戦っていたことが判る。(この部分、後述)

またアメリカのオハイオ州デイトンの空軍博物館には終戦直後米軍が接収した紫電改の1機が保存されているが、その説明板には、紫電改が第二次世界大戦の軍用機のうち、最も優れた万能戦闘機の一つであったと記されている。

紫電改で戦った元搭乗員たちもその性能については口々に称賛しており、配備数の関係で改良前の「紫電」搭乗を命じられた隊員たちは不満を口にしていたという。

確かに優秀な戦闘機であったことは間違いない。

しかし、いかに優秀な機体であったとしても、それだけでこの紫電改の名を内外に轟かせるほどの戦果を挙げられるものだろうか。さらに言うと、各国がしのぎを削っていた新鋭機開発競争の中で、紫電改だけが突出した機能を持ち得たのだろうか。

仔細に見ると、馬力こそ零戦の2倍であるが、航続距離をみると零戦の2200kmに対して1715kmと劣っている。その馬力も米軍のF6Fが持つ2000馬力を超えるものではない。その他の諸元を見ると零戦を上回る数字が多いが、その差は目を見張るほどではない。

そもそも紫電改と零戦では設計思想が違っている。零戦は軽い機体と小回りの利く操縦性で勝負し、太平洋戦争前半の主力機の座を占めた。紫電改は局地戦闘機であるがゆえに航続距離はさほど必要とせず、高速、高馬力、なにより優れた上昇力、強力な武装を優先させている。そして前述のとおり頑丈な機体で搭乗員を守るというコンセプトが採用されている。これは空中戦において俊敏性を維持するためにはかなり負担ではなかったかと思う。

それではなぜ米軍を圧倒できたのか。それは一にかかって搭乗員の勇気と操縦練度によるものではないだろうか。

話をいきなり俗に戻すよ

うで気が引けるが、スポー

ツの世界でよく用具で記録

が伸びたというようなこと

が言われる。有名な王貞治

さんの使っていたバットが

反発力の強い「圧縮バット

」であったというのはよく

知られている話だが、それ

では誰もがそれを真似たか

というと、そうではない。

圧縮バットの反発力を生か

すにはそれ相応の技術が必要であって、下手なバッターが圧縮バットを使うと、却って飛距離が短くなってしまうということだ。

話を紫電改に戻すと、紫電改には「自動空戦フラップ」という装置があったとのこと。通常、フラップは離着陸時に使用するもので、速度が不十分なまま下げると機体が失速してしまう。しかし高速飛行中にうまく下げると、補助翼の効果を増幅して垂直方向の旋回半径を

小さくできる。

既に零戦の搭乗員の間ではそのテクニックは知られていたが、それは極めて危険な操作であり、失速を避けるぎりぎりの下げ幅を選択するという高度な操縦技術がなくてはできるものではない。

自動フラップは機体速度と機体荷重を機械的に感知してフラップを自動調整するもので、それによって多少練度の低い操縦士でも急旋回が可能になるという画期的なものだ。

むろんその仕組みなど私が理解できるわけはなく、どこぞに載っている解説の受け売りをここに書くことさえできないのだが、概念としてはなるほどと思う。

※ 自動空戦フラップそのものは「強風」にも搭載されていたが、信頼性に乏しく、紫電二一ではそれが大

幅に改善されている。

戦闘機は通常急降下をしながら相手を攻撃する。その後急上昇し、再度急降下。そのためには垂直方向での旋回半径は小さい方がいい。自動空戦フラップを搭載した紫電改が名機といわれる所以である。

しかしせっかく旋回しても、肝心の攻撃が精度を欠いたのでは何にもならない。半径の小さい垂直旋回をすれば、どうしても目標の敵機から目が反れる。敵味方入り乱れる空中戦で敵機から目が反れるのは、その瞬間、守勢に回るということである。

いち早く敵機を再視認して可能な限り接近し、正確な攻撃を加える。それには並外れた勇気と練度が要求される。これについては米軍パイロットの次のような証言がある。

『紫電改の攻撃は猛烈だった。上空から逆落としに突っ込んでくる。12機編隊のB29から計72門の機銃が火を吹く。その弾の中を向かってくる。スレスレの急降下・・・。顔が見えるほどだった。あんなに勇敢なパイロットは他にいない。彼らは、信じがたい確率に自分を賭けていた』(元B29爆撃手・ウィルバー・モロスン氏)

※ モロスン氏の談話は「NHK特集」からの引用

そう、紫電改搭乗員の多くは、高性能機を乗りこなすだけの技量に加え、自らの危険を顧みずに敵機に接近する鋼のような意志の持ち主だったのである。名機は名操縦士を載せて初めて名機となるのだ。

これについても前述の本田稔少尉の話を借りたい。

『20ミリ機銃というのは弾が重い分、初速が低くなり、撃っても「しょんべん弾」にな

ってしまう。当然当たらない。命中させるためには弾道が下がる前に当てなければならず、そのためには標的に接近しなければならない。その距離はせいぜい100mくらいだろう』

※ 日本文化チャンネル桜「戦士の証言」より引用

時速300kmで飛ぶ飛行機にとって100mというのは1秒の距離である。撃った瞬間に自分が避けなければ衝突してしまうという話はさもありなんと思うし、操縦の技術もさることながら、そこまで接近する勇気は我々の言う「度胸」の範疇を超えている。20ミリ機銃を生かすには、それを生かせる乗り手が必要なのだ。

さてその紫電改の初陣は、まだ三四三空が編成されていない昭和19年12月10日であ

った。

このときは紫電改1機、紫電6機でB29を迎撃したとのことだが、そこでの戦果は私の調べた範囲の資料には出てこない。

翌20年の2月17日は厚木基地上空に大挙して飛来した米軍艦載機グラマン編隊を7機の紫電改、48機の零戦、雷電、紫電計11機で迎撃、米機9機を撃墜した。日本軍は零戦11機、紫電1機を失っている。

これらの数字からも分かるとおり、初期における紫電改の出撃機数は多くはなかった。そのためか、米軍は昭和20年始め、すくなくとも3月19日の戦いまでは、紫電改と三四三空の存在をまだ詳しくは知らなかったという。

その3月19日、三四三空は九州沖に飛来した米起動部隊のF6Fなど艦載機160機に対して紫電7機、紫電改56機で出撃、松山上空で空中戦を展開し、自軍17機を失ったものの、敵58機を撃墜するという華々しい戦果を挙げて初陣を飾った。

※ 米機撃墜を57機としているものもある。三四三空被害17機というのも、どういう被害なのかという

資料が見つかっていない。(自爆16機、大破5機とするものもあるが、その意味がよく分からない)

この日、米軍パイロットが紫電改と出遭った状況について、元グラマン搭乗員のロバート・クラーク氏は次のように述懐している。

『3月19日、美しい上天気の朝だった。日本沿岸160kmの空母ホーネットから6時15分、我々F6Fの第二波攻撃隊が発進した。目標は呉方面だ。高度6000m、朝明けの景色を楽しんで飛んでいた。前方に機影を見たが、空母に帰る友軍機だと思った。突然、無線が叫んだ。「ミートボール(日の丸)だ!」 気づいたとき、我々は日本軍機に包囲されていた』

※ 紫電改は形がF6Fに似ており、味方に誤爆されることもあったほどで、初めて見た米軍搭乗員がそれ

を友軍機(F6F)だと誤認したことは十分にあり得る。

クラーク氏の談話は「NHK特集」から引用。

この3月19日の戦いについては多くの人がブログ等で紹介しているが、他の戦いと混同しているものが多く、数字も一致しない。戦果については空戦という特殊な状況の中で誤認があるのは仕方のないことだが、敵機の数を500とするもの、200とするもの、160とするものなどがあるのは、どう考えればいいのだろうか。

出撃した紫電改の数も54機、72機とするものがあるが、発進時の正確な数が把握できていないということはあり得ないから、これも他の空戦と混同しての間違いだと思う。

また、松山基地を飛び立った偵察機が室戸岬の南30浬(海里=1852m)で敵機動部隊を発見したと打電、おそらくその後に敵戦闘爆撃機の大編隊が豊後水道を高度3000mで北上中という連絡を発しているが、これもすんなりとは理解しがたい。

室戸岬の南30浬といえば足摺岬の真東100kmぐらいではないだろうか。そこにいた編隊が豊後水道を北上するということは、四国を右に見ながら西に100km飛び、大きく右回りで豊後水道に入ることになる。それよりは室戸岬沖から北西に直進する方が呉に近いばかりでなく、四国山地が邪魔をして日本軍が迎撃しにくいのではないだろうか。千数百mの山々が連なる四国山地は3000mの上空にいる米軍機にとっては壁にならないが、地上から急上昇する日本軍にとってはかなりの障害になるように思う。

松山基地からも大村基地からも迎撃を受けやすい豊後水道を敢えて通ったというのは、それが九州南方の空母からの最短距離だからで、爆撃行動や途中で予想される空中戦などを考えると航続距離の許すコースとしてやむを得なかったのではないか。

そう考えると、「室戸岬の南30浬」は「足摺岬の南30浬」の間違いではないか、と思えてくる。

これはすべて私が地図を見ながら勝手に推測していることであるから、とんでもない的外れなことなのかも知れないが、いろいろな「戦史」が語られているので、ついつい疑い深くなり、素人談義のそしりを承知で書いてみた。

また三四三空の戦いぶりについて、米飛行戦闘機隊長コナント氏は『かつて経験したこと

のない恐るべき反撃を受けた。東京方面で出遭ったものよりはるかに優れ、巧みで攻撃的。彼らは良好な組織性と規律と空中戦技を誇示していた。彼らの空戦技法は米海軍のそれと似て、戦闘飛行の訓練と経験をよく積んでいる』と報告しているという。

※ コナント氏の言はウィキペディア・フリー百科事典から引用。

両氏の談話からは、紫電改の性能ばかりでなく、三四三空搭乗員の練度と勇猛さにうろたえる米軍の様子が窺えるが、先述のように米軍が紫電改と三四三空の存在をまだよく知らなかったという事情も幸いしていたようだ。

かくかく述べてきたように、紫電改は日本海軍が起死回生を図って採用した優秀な飛行機であり、三四三空は一騎当千の強者を多く抱えた強力な部隊であった。

しかし、その紫電改と選り抜きの搭乗員をもってしても、日米の戦力の差を埋めることはできなかった。上に述べた数々の戦果にしても、言うのは辛いことだが、どこまで事実なのかは疑わしいと言わざるを得ない。

考えてもみよう。双方合わせて数百機もの戦闘機が時速数百kmで飛び交う空中戦である。

急旋回、急降下、急上昇を繰り返しながら敵機めがけて機銃の引き金を引いたとしても、そうしている間に自分も敵機からの銃弾に晒されている。敵機が煙を吐いたとしても、それが海面に墜落するまで見届ける余裕などあろう筈もない。事実米軍機の頑丈さは日本軍における常識をはるかに超えており、蜂の巣のように被弾しながら空母まで帰り着くという例が多かったということだ。

むろん撃墜された米軍機も多数あったことは疑いないが、落ちてゆく米軍機を複数の日本軍戦闘員が目視した場合など、あとで自他の見た飛行機が同一機であったのか別機であったのか、正確に検証するのは無理であろう。機体番号を正確に見届け、それを確実に覚えて帰るなどということは、言うべくしてできることではない。だから同一機を目視したのに、帰還後それぞれが報告して二重にカウントしてしまうということも考えられる。

高みの見物をしながら「スコア」をつけるという者がいたわけでもなく、両軍の戦果は、それぞれが「やった!」と思い込んだ数にほかならない。

※ 3月19日の米軍機58機撃墜という数字も、実際には14機だったという調査がある。

唯一確かなのは、帰還しなかった自軍機の数だけである。

三四三空はその後、4月10日、鹿児島県の鹿屋に移る。沖縄がアメリカ軍の侵攻に晒され、頼みの綱の戦艦大和も撃沈されるという状況で、特攻機を沖縄に向かわせるには、まず九州南方の制空権を確保する必要があり、三四三空がその任を負うことになったのである。

鹿屋では連日の出撃が続いたが、それもわずか1週間、三四三空はいったん国分に移り、4月30日には慌ただしく長崎県大村に基地を移した。沖縄方面から攻め上がってくる敵を迎え撃つのに、鹿屋や国分では海に近すぎて敵機の進入する情報がとれない、情報を集めて迎撃態勢をとるには大村の線まで下がらざるを得なかったということである。

この理屈について私はよく理解できず、地図をにらみながら考えてみた。三四三空には偵察第四飛行隊があり、洋上偵察を行っている。航続距離が1715kmであるから、偵察活動ができるのは片道最大800km。つまり鹿屋から800km行ったら帰らなければならない。それはまっすぐ行って800kmの所で敵を発見したという話で、実際にはそんな偶然は期待できない。偵察飛行となれば洋上をぐるぐる回るということで、鹿屋から200km、せいぜい300kmの海上での活動になるのではないか。

そこで敵機を発見したとして、急いで鹿屋に戻るのに30分ほどかかる。そして敵機発見の報告をしても、敵機もまた紫電改と大差ない速度で来るわけだから、報告時点で既に敵は上空に迫っている。つまり迎撃機の発進が間に合わない。その点、大村で待機していれば、鹿屋から連絡があった時点で敵機との距離はまだ180kmほどあり、迎撃態勢をとれる。

※ 紫電改装備の無線は僚機との編隊飛行が可能な程度で、洋上から基地への連絡には使えず、偵察機から

基地への連絡も電報(いわゆるツートン)でしかなかったらしいが、その辺の事情については確かなこ

とは分からない。

これが私のひねくり出した理屈だ。あまりにも当てずっぽうで裏づけもない想像だけの組み立てなので、ここに書くのはよそうと思ったが、分からないのにそのまま受け売りだけを書いて分かった風を装うのも気が引ける。

どなたかから、「馬鹿を言うな、その訳はこうこうである」とご教示いただければそれもありがたいことと、敢えて無知を晒すことにした。

しかし、大村であれば迎撃できたかというと、それには別の問題があった。そのころ既に戦闘可能な紫電改は隊編成当初の2分の1以下になっていたのである。それも燃料の不足から十分な訓練も積めないまま出撃しなければならない状態であったという。

そこ大村で、紫電改は特攻隊並みの任務を背負うことになる。5月以降、西日本の中小都市を襲い始めた空の要塞B29との戦闘である。

そのB29は5月11日、60機の編隊で川西航空機の工場を襲う。それにより女子挺身隊員など138人が死亡した上、さらに続く6月9日の集中爆撃で、紫電改の生産は壊滅状態に陥った。

時代遅れとなった零戦に代わって米軍を脅かした紫電改ではあったが、いかんせん開発が遅すぎた。時すでに戦局は米軍の圧倒的な優勢が続いており、日本は物資の不足から航空機の生産が思うに任せない。そこに追い打ちをかけるように製造工場への爆撃が続いては、いかに機体と搭乗員が優秀であっても働きようがない。

わずかに残った紫電改にしても、補給部品や燃料が質、量ともに不足して設計どおりの性能を発揮できなかった。加えて兵員の消耗により搭乗員と整備員の技量は落ちるばかり。松山基地の滑走路脇には、紫電改事故機の残骸が積み上げられていたという。

※ 終戦後、接収した紫電改をアメリカのガソリンで飛ばしたところ、F6Fが追尾できなかったというか

ら、粗悪燃料が紫電改の性能を殺していた一因と考えられる。

こう見てくると、残念ながら紫電改の登場は、敗戦間際の日本軍が米軍に一矢を報いた、いわばあだ花という以上のものではなかったといえよう。

あの老人クラブの席で語られた無敵の紫電改。敵機を撃ち落としては「一丁上がり」とばかり口笛を吹いて次の敵機に向かっていく日本軍戦闘員。そんな虚像が流布したのでは、分厚い弾幕の中を敵機めがけて突っ込んでいった兵士たちは浮かばれまい。

三四三空が終戦直後自らの手でまとめた隊の戦史資料『三四三航空隊戦史資料 剣部隊』には、善戦するも戦局を覆すに至らなかった無念が次のように記されている。

『我が飛行機隊は、敵の心胆を寒からしむることしばしばにして、敵撃墜約170機に及び、武勲顕著なるも各戦闘機隊長善戦健闘、ついに戦死し、計87名の搭乗員を失なえり』

※ 三四三空が撃墜した敵機は最終的に合計しても38機しかなかったという調査もある。

またこの戦史資料は当時の軍部中央を率直に批判して次のように述べてもいる。

『一つ、航空戦略に対する認識と準備の欠如。一つ、日米の工業力の差に対する理解の欠如。一つ、軍司令部の机上計画が作戦の混乱を招き、いたずらに兵員の消耗、犠牲を増やしたこと』

8月15日、終戦。進駐した米軍はわずかに残った紫電改を松山など数か所に集めて焼却した。

昭和19年から20年までに製作された紫電改は合計415機。戦争末期の切り札として開発され、最後まで戦った戦闘機は、こうして8か月の命を終えた。

話を昭和20年7月24日に戻す。

先に私はアメリカ軍艦載機による呉軍港爆撃を阻止するために日本軍が紫電改を発進させ

たと書き、それがどうやら事実とは違って語り継がれている場面らしいと付言した。

調べてみると、三四三空の司令・源田実大佐は、しばしば爆撃を終えて空母に帰る敵機群を背後から攻撃する戦法をとっていたとのことだ。これは講談で語るにはあまり調子が乗る戦法ではない。武士道というような物差しで測ると褒められないやり方にも見える。

しかし、それを責めるのは筋違いというものであろう。相手はグラマンF6F、P51ムスタングというアメリカ軍の新鋭機、それも約500機と見当がついている。正面からぶつかったらおそらく数分で味方は全機が撃ち落されてしまう。たとえ同数の敵機を落としたとしても、その後の空は敵のものとなってしまう。これでは犬死だ。

|

| F6Fヘルキャット |

爆撃に向かう飛行編隊は短時間での絨毯爆

撃のため高い機間密度で飛ぶことになるが、

攻撃を終えたあとは密度を落として飛ぶ方が

安全だ。そういうときは日本人が得意とする

一騎打ちには好都合であるし、旋回能力の低

い相手を背後から攻めるというのは合理的な

戦術でもある。

この日も、土佐沖に展開していた英米の空

母8隻から飛び立った敵編隊は9時から10

時ころの間に呉軍港に停泊中の艦船を攻撃したあと、いくつかの梯団に分かれて順次帰投していた。

これは私の勝手な推測だが、帰投するだけなら陸上からの対空砲射を避ける意味でも縦長のフォーメイションで豊後水道上空を飛ぶ方がいい。いくつかの資料にある敵機数約200というのは遭遇した後尾数梯団の合計機数と考えると、500機、200機という数字が錯綜している理由が説明できるかも知れない。

※ このときの米軍各梯団はそれぞれ約30機ほどであったらしい。

とはいえ、何度も述べるとおり、このとき既に日本は物資の不足や度重なる空襲で航空機の生産能力が壊滅状態にあった。この日大村基地から出撃した24機というのも、三四三空の301、407、701の各戦闘隊が持つ戦闘可能な紫電改を全部合わせた数である。それも3機はエンジン不調で発進を取り止めたり引き返したりして、実働は21機。整備も思うに任せなかった様子がうかがえる。

大村を飛び立った三四三空は、呉から帰る敵を背後から襲うタイミングを計るため、九州北部でしばらく旋回をしている。そして敵の最後尾が佐田岬上空を通過するのを右前方に見て攻撃を開始した。敵から見れば右後方ということになる。

ここで一つ確認しておきたい。

調べた範囲の多くの記事が空戦開始を佐多岬上空としているが、これは佐田岬の間違いではないか。佐多岬は九州最南端であり、それだと343空は呉から帰投する米編隊をわざわざ長距離追尾していたことになり、空域も伝えられる豊後水道を離れてしまう。後述するようにこの空戦で被弾した紫電改が愛南町の日土湾に沈んだ事実を考えても、距離があり過ぎる。大村基地から飛び立った日本軍が敵の右後方に追いついたということからしても、これは佐多岬ではなく、豊後水道北端の佐田岬と考えなければつじつまが合わない。

三四三空のフォーメイションを見ると、鴛渕隊長以下701隊が先頭、右翼に松村隊長以下301隊、左翼に光本隊長以下407隊となっている。総隊長は鴛渕大尉だ。

三四三空の高度は約6000m、敵編隊は約3000m。効果的な急降下攻撃をするには高度差があり過ぎるが、鴛渕隊長機が徐々に降下した上で、まずF6F1機を撃墜。しかし別のF6F編隊が大挙して反撃してきた。上方援護に当たっていた301隊がそれを見て急降下し、双方入り乱れての空中戦が展開される中で鴛渕隊長機が白煙を噴く。みるみる高度を落としていく隊長機に初島二郎上飛曹の3番機が付き添っていたが、2機とも行方不明となった。

初島機が鴛渕機についていたことは、両機が敵の2機を追っているのを同じ701隊の分隊長・山田良市大尉が見ているので確かだと思う。白煙を吐く鴛渕機が3番機と飛んでいるのは米軍パイロットが見ているのでこれも信用できる。ちなみに隊長機は胴体に大きく2本の帯線が引かれているので、米軍パイロットも見間違えることはないと思う。帯の色で個人の識別もできる。鴛渕機は赤だった。

乱戦の末敵16機を撃墜するという戦果を挙げたとはいえ、所詮は衆寡敵せず三四三空はバラバラになり、未帰還6機、残った者も単機もしくは2、3機での飛行を余儀なくされ、かろうじて基地に戻っている。

戦史に残り、今もなお人々の血涙を誘うこの空戦はわずか10分余りで終わった。未帰還機6機については混戦の中でのことで、その最後を見届けた者はいない。

総じて言えば、この戦いも日本にとっては消耗戦でしかなかったと思う。損失機数だけ見れば米軍の3分の1で済んでいるようだが、米軍にとっての16機はその後の作戦に毛ほどの影響も与えない。一方日本軍はなけなしの6機を失い、残った機体の修理が完全にできたとしても、もはや作戦の立てようがない。あとはせいぜい負け戦に散って意地を見せるぐらいだろうが、その価値観が連合軍に評価されるとも思えない。

ただ、この日に至ってまだ米軍は日本軍の航空戦力が紫電改と三四三空によって上向いているという認識を十分に持っていなかった。ゼロ戦で戦った優秀な戦闘員はほぼ全滅しており、その後のにわかパイロットなど問題にならないと高を括っていた。それがF6Fと拮抗する性能の紫電改を操って、しかも従来の日本軍とはうって変わったチームプレーで攻めてくるに及んで周章狼狽した様子が、この日紫電改と戦った米軍パイロットによって克明に報告されている。紫電改の名を敵陣内に轟かせた一因がこの日の戦いにあったことは想像に難くない。

戦局に何らの変化をもたらすものではなく、所詮蟷螂の斧でしかなかったのは残酷な事実だが、この戦いを無駄だったと一言で片付ける資格は誰にもないと思う。空爆を終えて意気揚々と引き揚げる相手の尻尾に噛みついただけで死んでいった6人を犬死だと解説して分か

ったような顔をしていいだろうか。

この日、愛媛県城辺町(現・愛南町)の日土湾(久良湾)に1機の紫電改が墜落した。

目撃者は多くおり、その話を総合すると、その機は山の方から低空で湾上に飛来し、右旋回して尾翼から着水、そのまま100mほど海面を滑り、機首から逆立ちをするように沈んでいったという。煙を噴出していたとか機体が破損していたとかいう話はないが、のちに引き揚げられた機体には操縦席斜め左前の下から操縦席斜め右後ろの上に抜ける弾痕があるというから、機器か搭乗員が損傷を受けていたものと考えられる。

たまたま近くの岬で砲台用の横穴を掘っていた予科練生たちが訓練用のカッターで急行したが、機体の沈むのが早く、救出は叶わなかった。

尾翼から着水して水面を滑るというのは、不時着水の鉄則であるが、高度な操縦技術を要するという。引き揚げられた機体が機首部分を除いて損傷のない状態であったことは、この着水が見事なものであった証左であろう。

そこで想像を膨らますならば、その機は空戦中に被弾して飛行継続が不能となり、不時着水を余儀なくされたのではないかと思われる。搭乗員が負傷していたとしたら、操縦の困難さはいかばかりだったかと思うと胸が詰まる。

目撃者の証言の中に他の飛行機を見たというものがないことから、この機は陸地への不時着を避け、波の静かな日土湾まで単独で飛行してきたものと思われる。薄れゆく意識の中で民家への墜落を避けようと懸命に操縦桿を握っていたのだろうか。

そして搭乗員は、沈みゆく機体から水中で脱出した。あるいは水圧その他により流出したのかも知れない。そして残念ながら力尽きて水死。

引き揚げられた紫電改は無人で、遺骨や遺品は発見されていない。すなわち着水直前まで操縦姿勢をとっていた搭乗員は、着水後、あるいは沈没後、機体から離れたということである。

この日、近海の横島で20歳前後の日本軍飛行兵の遺体が回収されたそうだが、それはすなわちこの機の搭乗員ではなかったのか。搭乗服を着た飛行兵が流れ着いたという以上、戦闘による犠牲者でしかあり得ない。この周辺での空戦が上記のほかにないことを思えば、その遺体が日土湾に沈んだ紫電改搭乗員のものであることは自明のように思える。

ただ、疑問がまったくない訳ではない。日土湾に沈んだ紫電改は後述するように34年後に引き揚げられたのだが、そのとき、風防は閉まっていた。搭乗員が脱出あるいは流出したのであれば、風防は開いているのが自然ではないか。閉まっていたというのは、その中で搭乗員が死亡し、長い年月(34年)の間に遺体が解体され、わずかな隙間から魚やヒトデなどによって機外に搬出されたということではないのか。

機首から沈んでいったという証言から、搭乗員が脱出したあと風防がそれ自体の重みで閉じたのではないかと推測する人がいるが、それなら逆に、沈んでゆく機体の風防を前から後ろに、つまり下から上に開けて脱出したということになる。それはおそらく無理であろう。

風防の前部が割れてはいるが、それは人間が通り抜けられるほど大きなものではない。仮

にぎりぎり通れたとしても、沈んでゆく機体の前から出るとなれば水圧や機体の沈降速度を超える力で出なければならず、これも無理と思う。

それに横島は、近海とはいえ日土湾の外であり、地図上の目測では十数km離れている。その日のうちに流れ着く距離かどうか、私には分からない。

いずれにせよ、この機を操縦していたのが未帰還兵6名のうちの1名であったということは疑いようもないが、遺骨・遺品が回収されていないので、どの機であるかの特定はできていない。フットバーの位置が一番手前にあることから、搭乗者の身長は低く、武藤金義中尉機もしくは米田伸也上飛曹機の可能性があるが、これも決定的な証拠はなく、特定には至っていない。

横島に流れ着いた遺体は搭乗服を着ていたのだから、氏名・所属部隊などはどこかに書いてあったと思うのだが、その辺についてはどこかに記録がないものだろうか。

まあ考えようによっては、特定できないままの方がいいのかも知れない。展示されている紫電改を見て特定の1名だけを思うより、6名を等しく偲ぶ方がいいとも思える。現に乗っていた可能性の高い武藤中尉の夫人は引き揚げられた機体を6人共通の遺品とすべきだと述べられたということだ。

その6名の搭乗員とは下記のとおりである。あまりの若さに言葉もない。

| 鴛渕 孝 おしぶちたかし | 25歳 長崎県北松浦郡小値賀町出身 |

|

戦闘701隊(維新隊)隊長 海軍大尉(戦死認定後、少佐に昇進) |

| ※ 戦死後、二階級特進して中佐になったという資料もある。 | |

| 出征するとき、メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲のレコードを妹に残 | |

| している。 | |

| 妹への手紙 | |

| 「長崎県北松浦郡平戸、県立平戸高等女学校内寄宿舎 鴛渕光子様 | |

| 拝復 こないだはお便りありがとうございました。見事に女学校に合格さ | |

| れた由、さぞかしお喜びのことと思います。この手紙の届くころは立派な | |

| 一年生になっておられることと思います。入学直後、ことに今までに全然違った寄宿舎で寝起きすると、 | |

| いろいろと勝手が違い、辛いこともあると思いますが、それが最も良い修行です。決して弱音を出すこと | |

| なく、一所懸命に勉強することです。少なくとも一週間に一回ぐらいは両親のもとにお便りしてあげるよ | |

| うに心がけ、無用のご心配をかけないようにしなければなりません。 敬具 鴛渕孝 」 | |

| 武藤 金義むとうかねよし | 29歳 愛知県海部郡大治村出身 既婚 妻・喜代子 |

|

戦闘301隊(新選組) 海軍飛曹長(戦死認定後、中尉に昇進) |

| 昭和20年2月17日の厚木上空戦では、グラマン大編隊の一部12機に | |

| 紫電単機で挑み、2機撃墜の戦果を挙げる。 | |

| ※ 多くの資料は4機撃墜となっている。 | |

| 敵を集団から1機ずつ誘い出して撃墜する様が宮本武蔵の「一乗寺下り松 | |

| の決闘」を思わせるところから、以後「空の武蔵」と呼ばれた。 | |

| 昭和20年6月末、源田実司令の指名による補充で三四三空に異動。 | |

| 7月24日の豊後水道上空戦で、菅野隊長機を襲う敵機に飛びつき撃墜す | |

| るも、自らも未帰還となる。 | |

| 溝口 憲心みぞぐちけんしん | 21歳 広島県比婆郡東城町出身 母・比奈 |

|

戦闘407隊(天誅組) 海軍一飛曹 |

| 硫黄島、レイテ、 ニューギニアなどを転戦。台湾沖空中戦に「紫電」で | |

| 出撃し、被弾して不時着水する。 | |

| 最後の戦いでは外付け燃料タンクを切り離せない故障が起こったといわれ | |

| る。 | |

| 身長170cmの好男子。 | |

| 昭和20年9月下旬、戦死公報 |

|

| 今井 進 いまいすすむ | 20歳 群馬県中之条町出身 母・ひろ |

|

※ 千葉県出身との資料もあるが、弟の隆さんが戦後、母と一 |

| 緒に木更津に移り住んだことからの誤りと思われる。 | |

| 戦闘301隊(新選組) 海軍一飛曹 (戦死認定後、上飛曹に昇進) | |

| 母に、「最後はお国のために死ぬんだ」といつも言っていた。 | |

| 昭和20年5月、弟に七生報告の決意を書き送っている。 | |

| 昭和20年暮れ、戦死公報 | |

| 初島 二郎 はつしまじろう | 22歳 和歌山県出身 |

|

戦闘701隊(維新隊) 海軍上飛曹 (戦死認定後、飛曹長に昇進) |

| 4月16日、喜界島上空での空戦で鴛渕大尉の列機として出撃。トカラ列 | |

| 島の口之島に不時着。 | |

| 5月5日のB29迎撃戦に鴛渕大尉と共に出撃。 | |

| 7月24日、被弾した鴛渕隊長機を護衛して最後まで付き添っていたと伝 | |

| えられるが、その最後は確認されていない。 | |

| 米田 伸也 こめだのぶや | 21歳 熊本県河原村出身 母・よし(=千代) |

|

戦闘301隊(新選組) 海軍上飛曹 |

| 昭和19年5月、サイパンでの出撃で初陣ながら2機を撃墜。 | |

| 昭和20年3月19日の松山上空戦で高知県仁淀川に不時着。 | |

| 昭和20年4月12日、16日の喜界島上空戦に参加。 | |

| 人一倍親思いで、行く先々の前線から郷里の母に葉書を出している。 | |

| 「母上様 その後いかがお暮らしでございますか。下って私、元気にて軍 | |

| 務に励んでおりますゆえ、ご安心ください。梅雨は晴れたとはいえ、まだ | |

| しとしとと雨が続いております。サヨやミホはどうしておりますか。 で | |

| は、お元気で。 早々 昭和20年7月 長崎県大村航空基地気付 米田 | |

| 伸也 」 | |

| ※ 飛曹長=飛行兵曹長 上飛曹=上等飛行兵曹 一飛曹=一等飛行兵曹 | |

| ※ それぞれの階級については、資料によりかなり不一致があり、これだという確認がとれていない。 | |

6人の写真は先述の紫電改展示館に掲示されており、私はその前でかなりの時間を費やしたと思う。そのときの私の気持ちはうまく説明できないが、一言で言うと「申し訳ない」というものだったと思う。

この人たちが、茶髪にピアスでサッカーのユニフォームを着て飲み騒いでいる現代の若者を見たら、どう思うだろうか。何十台ものバイクで爆音を轟かせながらジグザグ運転している連中を見たら、どう思うだろうか。自分が命を捨てて守ろうとしたのはこういう日本だ、と思うだろうか。

そんなことを考えていたと思う。

「思う」「思う」と、自分の気持ちを曖昧にしか説明できないのは、6人の写真を見て暖衣飽食無為徒食の身を「申し訳ない」と思うあまり、心中取り乱していたからだと思う。自分の姿を恥じて着替えのためいったん退館したのはこのあとであった。

それにしても、昔の若者が父母兄妹に宛てた手紙というのは、どうしてこうも胸を打つのだろう。戦地から家族に宛てた手紙は多く紹介されているが、どれも胸に迫る。美辞麗句が並んでいるわけでもなく、文章も格別上手というわけでもないのに、なぜか切々たる情が伝わってくる。

不特定多数の読者を想定していないため言葉を飾る必要がなく、ただ相手への思いだけを率直に書くことで、巧まずして人の心を打つ文章になるのだろうか。あるいは明日にも死ぬかも知れない状況の中で、どうしても伝えたい気持ちだけを書いているので文章に無駄がないということなのだろうか。

さて6機の未帰還機のうちの1機が日土湾に沈んだ経緯は上述のとおりであるが、この機はそのまま34年間という長い間、深さ40mの海底に沈んでいた。

昭和53年11月15日、地元の若い漁師が落とした碇を探しに潜って、海底の砂地で発見したとも伝えられるが、素潜りでそんなに深く潜れるとは思えないし、潜水具をつけて潜ったとすれば漁師ではなく、潜水夫だったのではないかと思う。

その機体が旧日本海軍最後の名機紫電改と判明したときの地元の驚きはいかばかりであっただろうか。引き揚げについては危険性を含めて賛否があったものの、結局愛媛県当局が引き揚げることに決し、昭和54年7月7日、巨大なサルベージ船が湾内に入った。

7月14日、引き揚げの朝。海底40mの機体にワイヤーが繋がれた。作業は慎重に進められ、1分間に1mというゆっくりした速度で引き揚げられた。

現場には一つの船に乗り合った武藤喜代子さんたち遺族団が入っていた。

紫電改は沈んだときのままの姿勢で水面に姿を現した。

「長い間、ご苦労様でした」「よかったわねえ」

引き揚げたあと、機体の内外が詳しく調査された。しかし、遺骨や遺品など搭乗員をさぐる手がかりになるものは、ついに発見されなかった。

本土防衛という宿命を担って生まれた戦闘機紫電改は、その優秀さのゆえに一層過酷な任務を背負って戦い続けた。迎撃用局地戦闘機として開発されながら、戦局は紫電改に特攻機同様の任務を強いた。5月以降、西日本の中小都市を襲い始めた空の要塞B29との戦闘である。そして、かけがえのない多くの青春がこの最後の戦闘機と運命を共にした。

海から引き揚げられた機体は、この湾を見下ろす山の上に運ばれ、保存されることになった。

私が旅の“ついで”にふらっと立ち寄った展示館の中で、それは静かに休んでいる。こびりついた貝も落とされ、再塗装されてはいるが、胴体や尾翼は腐食して穴だらけになり、フラップや尾翼は一部欠損している。

機体の頑丈さが零戦との大きな違いであったというが、開いた穴を見るとその鉄板は驚くほど薄い。こんな頼りない機体にたった一人で乗って、無数の敵機の中を飛んでゆく気持ちはどんなものだっただろう。敵機の機銃で作られた弾幕の中に突っ込んでいくとき、何を思

っていたのだろう。

見学を終えた私は展望台から日土湾を見下ろした。紫電改が沈んだ場所が指呼の間に望める。牡蠣の養殖筏らしいものが浮かぶ静かな海面は、戦争という二文字にはまったく無縁の

のどかな営みの場に見える。

同じ海面を、生死の淵で見つめた若者と、平和な景色として眺めている自分と・・・。

無為徒食の身で何を語る資格もない私ではあるが、せめて紫電改と共に散っていった人たちへの「申し訳ない」という気持ちだけは持ち続けたいと思う。

紫電改開発にあたった人たちは、これが完成すれば日本は劣勢を跳ね返して戦争に勝てると思っていただろうか。

紫電改に乗った人たちは、その優秀さに欣喜雀躍して、これで日本は戦争に勝てると思っただろうか。

どうあがいても所詮は局地戦闘機である。いわば戦国時代の籠城にも似て、いつかは武器弾薬も糧食も尽きる。戦国時代なら援軍を期待しての時間かせぎという場合もあろうが、太平洋戦争末期にそれはあり得ない。

作った人も乗った人も、それが連合軍に一矢を報いた末に散ってゆくことを知っていた。つまり散るために生まれてきた名機、それが紫電改ではないか。

歴史の闇の中から34年ぶりに姿を現した最後の戦闘機紫電改が、この展示館で永久に保存され、見る人々に戦争と平和について考える機会を与え続けてくれることを祈らずにはいられない。

|

| 紫電改展示館内部 |

| この言葉、なんとかなりませんか(9) | 職業に貴賤あり | ||